文/圖 邱正略

跟隨恩師康豹研究鸞堂

相較於沈雅禮(Gary Seaman)與鈴木滿男,我更加熟悉的研究埔里的外國學者,也是我的恩師康豹(Paul R. Katz)教授,大約民國 94 年至 98 年間來埔里做鸞堂研究。當時我還在讀暨大歷史學系博士班,很榮幸能隨康豹教授參與埔里的鸞堂研究計畫。

康豹教授是美國人,普林斯頓大學東亞學博士。現任中央研究院近代史所特聘研究員,主要研究包括中國宗教社會史、台灣宗教社會史、中國道教史等領域。因曾研究東港王爺信仰,學生們尊稱他「康王爺」,私下則以「康豹」臺語諧音暱稱為「恐怖教授」。

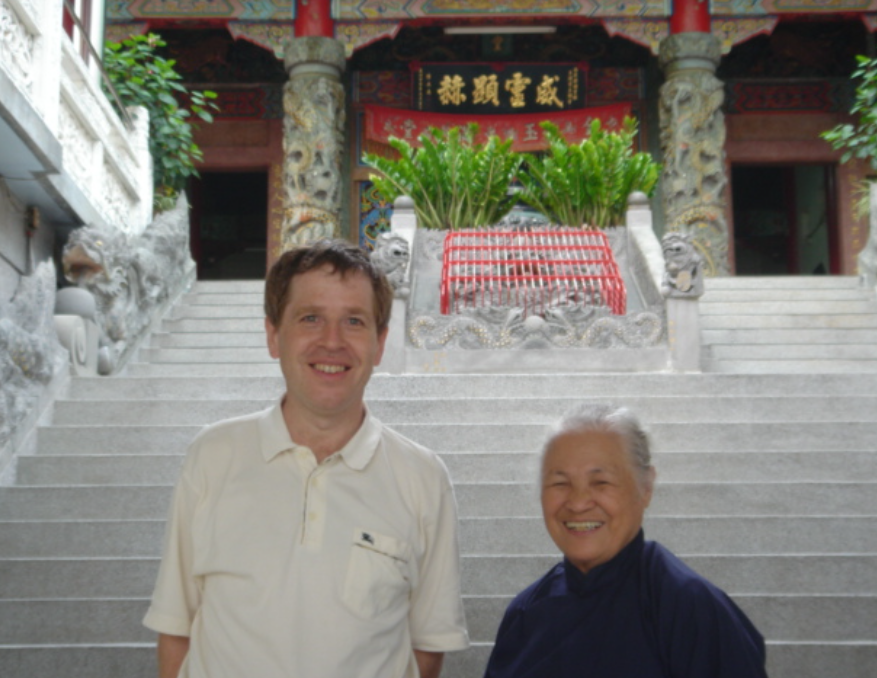

2005 年康豹教授攝於在愛蘭黃家古厝門樓前

2005 年康豹教授攝於在愛蘭黃家古厝門樓前

在埔里調查鑾堂歷史

埔里的民間信仰中,鸞堂的數量特別多,且多建於日治時期。康豹從民國 94 年開始研究,我隨老師逐一走訪、考察各鸞堂乩日降筆儀式,有時活動結束後留下與信徒們一起吃點心,還繼續請教,許多鸞堂的長輩對康豹老師都印象深刻。

2007 年康豹教授參與參贊堂乩日降筆儀式

2007 年康豹教授參與參贊堂乩日降筆儀式

2007 年康豹教授與參贊堂信眾

2007 年康豹教授與參贊堂信眾

埔里第一間鸞堂設於施百川宅的「懷善堂」。有關懷善堂的沒落,昭平宮育化堂(埔里人習稱「孔子廟」)出版的鸞書《破迷針》記載:「昔年三相臨凡勸世。因你埔中街民一點信心,請駕臨埔,亦曾一番振起神威。初到埔中,尚未建立鸞堂,無奈暫借施家,立為懷善堂。斯時眾仙神甚然勞力,顯出神通,煉丹解煙,造書勸世,度多少鸞徒。自煉丹及造書完竣之後,鸞門暫暫漸漸冷淡,而鸞生亦暫暫離散。故斯後各聖神亦不常到斯堂也。」這段話提到埔里地區鸞堂興起與戒鴉片煙有關,衰微的主因固然是信徒「戒鴉片」的需求減退,日治後期的皇民化運動對於降筆活動的管制也是另一個可能因素。不過有些鸞堂的降筆活動仍隱密進行。因此戰後初期因應時局的變化,得以興起一波興盛的鸞務風潮。我曾與康豹教授合撰〈鸞務再興—戰後初期埔里地區鸞堂練乩、著書活動〉一文,簡介日治時期埔里地區鸞堂的興起與發展過程,發表於民國 97 年暨大人類學研究所主辦的「水沙連區域研究學術研討會:劉枝萬先生與水沙連區域研究」。

埔里現存最早的客家人鸞堂—參贊堂

懷善堂於戰後將神尊迎至城隍廟後不復存在。因此參贊堂成為現存最早的鸞堂。我們在埔里鸞堂研究過程中收集到一些珍貴的史料、老照片,如民國 44 年參贊堂的鸞生於司命真君聖誕時的合照,還有參贊堂義民嘗會的神明會組織所留傳下來的「春分會簿」、「秋分會簿」。康豹將這些史料及田調撰寫論文發表——〈Spirit-writing and Hakka Migration in Taiwan – A Case Study of the Canzan Tang in Puli, Nantou County〉,從參贊堂的設立及發展過程,探討客家移民的信仰及組織,堪稱為最詳實的埔里鸞堂個案研究專文。

民國 43 年參贊堂全景(釋傳育師父提供)

民國 43 年參贊堂全景(釋傳育師父提供)

民國 44 年參贊堂司命真君聖誕留念(參贊堂提供)

民國 44 年參贊堂司命真君聖誕留念(參贊堂提供) 義民嘗會秋分會簿封面(邱正略 2007.09.20 攝)

義民嘗會秋分會簿封面(邱正略 2007.09.20 攝)

康豹的研究著作中,蘭臺出版社「臺灣史名家研究論集二編」也包括康豹的論文集,收錄王爺信仰、呂洞賓信仰、神判儀式-斬雞頭、噍吧哖事件、埔里的鸞堂等多方面研究論著。其中一篇〈鸞堂與近代臺灣的地方社群〉,除敘述埔里鸞堂林立的歷史背景、戰後初期埔里鸞堂的復興,也指出各鸞堂間密切的互動與互助關係、鸞堂與埔里建醮習俗的關聯性、地方士紳支持的重要性、鸞堂成員的多樣性等埔里鸞堂信仰特色。

「臺灣史名家研究論集二編」也收錄康豹的鸞堂論文集

「臺灣史名家研究論集二編」也收錄康豹的鸞堂論文集

康豹教授全家福到埔里一遊

康豹到埔里田調時,也曾到良顯堂拜訪過陳綢阿嬤。師母劉淑芬教授是研究中國佛教史的專家,中研院史語所研究員退休,現為兼任研究員。2007 年康豹與師母及小孩康寧(Emily)、康平(Philip)也曾來埔里,我們一同拜訪愛蘭黃家,黃大鏐先生熱情招待我們。同時也參觀附近的廣興紙寮,讓小朋友體驗埔里的手抄紙產業。

2007 年康豹教授拜訪陳綢阿嬤

2007 年康豹教授拜訪陳綢阿嬤

2007 年康豹與家人拜訪黃大鏐先生並合影

2007 年康豹與家人拜訪黃大鏐先生並合影

廣興紙寮前康豹教授全家福

廣興紙寮前康豹教授全家福

鸞堂降文祈安清醮詩

我隨康教授研究鸞堂期間,適逢民國 97 年祈安清醮即將舉辦,而造訪過恒吉宮媽祖廟。當恒吉宮前副董事長高錦祥展示歷次建醮資料手稿時,康豹即點出民國 49 年稱為「萬善緣勝會」建醮資料當中的「聖諭集」就是扶鸞降筆詩文,稱埔里建醮也曾與鸞務有關。本文謹以「聖論集」當中兜率宮黃石公前來降筆的一首詩文做為結尾:

為推吉課下塵寰,勝會將開拔萬般。

普度必宜清似水,醮功大責重如山。

孤魂渴望超生路,總理籌謀莫等閒。

勿作平常神祭比,使他甶子不怡顏。

(註:「甶」是「鬼」的異體字)