文/圖 洪秀萍

在紡織工業高度發展的 21 世紀,還是有一群人甘作現代織男織女,以手工創作織染作品。且這些人不局限於大家熟知的原住民傳統編織工藝保存者,還有些人唧唧復唧唧,投入各種織染技法,創作出許多美麗的作品。

今年暑假(7/27 - 8/7),埔里田園藝廊有一檔「虹.心手相會染織創作展」纖維展覽,就讓大家看見這些不同織品的藝術和美麗。

展覽由台灣染織文化創意協會現任理事黎世乾及其夫人簡淑秋籌辦,展出 22 位作者 38 件作品,主要運用天然染料、手工織布,展現傳統工藝之美。

台灣染織文化創意協會於 2016 年成立,發起人為現任理事長黎世乾,大葉工學院工業設計研究所畢,曾經任教於普台中學,2018 年獲韓國第 13 回天然染色銅獎。協會每年舉辦展覽、研習。前年開始以「旅行」概念到各地展覽,認識不同的人文環境。

或織或染技法繁複多樣

參展作品可大致分為三類:染、織、繡。

材料部分計有苧麻、芭蕉絲、蠶絲等 20 多種。染材則有大菁、薯榔、大花紫薇 20 多種。

技法部分,略加說明如下。

一、織品

技法包含緙絲、夾織、平織、裂織、斜紋挑花、ratu 緯挑大菱紋、弓織、卡片織、依卡、斜紋織、雙層織等 11 種。茲挑幾種技法說明。

(一)緙絲

緙絲為唐宋留下的古老工藝,約 5、6 世紀傳至京都,日人將之運用在和服腰帶(ふくろおび)上,為西陣織其中一種技法。民國 60 年代,台灣為日本和服腰帶做代工,台灣才有此工藝。黃蘭葉老師是現今台灣緙絲工藝保存人,筆者以及其他創作者簡淑秋、黎世乾、陳如萍等多人,都是她的學生。

〈繫念〉/ 簡淑秋

一組兩件,人物與領帶、圍巾分別織造,刻意表現交界處的裂痕,使之更立體,有別於傳統緙絲。

〈繫念〉/ 簡淑秋

一組兩件,人物與領帶、圍巾分別織造,刻意表現交界處的裂痕,使之更立體,有別於傳統緙絲。

〈紅氣球〉/ 洪秀萍

乃仿保羅.克利同名油畫作品,嘗試用緙絲表現油畫質感。

〈紅氣球〉/ 洪秀萍

乃仿保羅.克利同名油畫作品,嘗試用緙絲表現油畫質感。

(二) ratu緯挑大菱紋

ratu緯挑大菱紋是源自於賽德克族古老的織布技術。這是水沙連賽德克技藝保存人林喜美老師的作品,她這件〈感恩 ∕ 消失與重現〉也是她參賽 2024「原時尚」——南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽的作品。

〈感恩∕消失與重現〉/ 林喜美

ratu緯挑大菱紋

〈感恩∕消失與重現〉/ 林喜美

ratu緯挑大菱紋

(三)弓織

弓織是泰雅族、賽德克族、太魯閣族男人必備的技能,又稱「男人的編織」。運用竹子的彈性來編織,織品堅固耐用。

〈弓織〉/ 黃英明

〈弓織〉/ 黃英明

(四)裂織

裂織工藝源於日本江戶時代,以舊衣或廢棄的邊條物料,撕成條狀,作為緯線,織入經線,如下作品。

〈惜織〉/周玉琪、王常憶

〈惜織〉/周玉琪、王常憶

(五)依卡

依卡( IKAT )流行於東南亞一代,為染、織結合的織物,做法十分繁複,需經過綁染花紋再整經對花的多道工序。下圖依卡作品〈吉〉,是由賴美智、陳如萍、吳品慧、楊雅玲四人合力整線、綁染、穿線,分工接力織就這件作品。

〈吉〉/賴美智、陳如萍、吳品慧、楊雅玲

〈吉〉/賴美智、陳如萍、吳品慧、楊雅玲

二、染品

技法包含藍染、蠟染、移印染、媒染、絞染、雲染、縫紮等 7 種。

(一)藍染

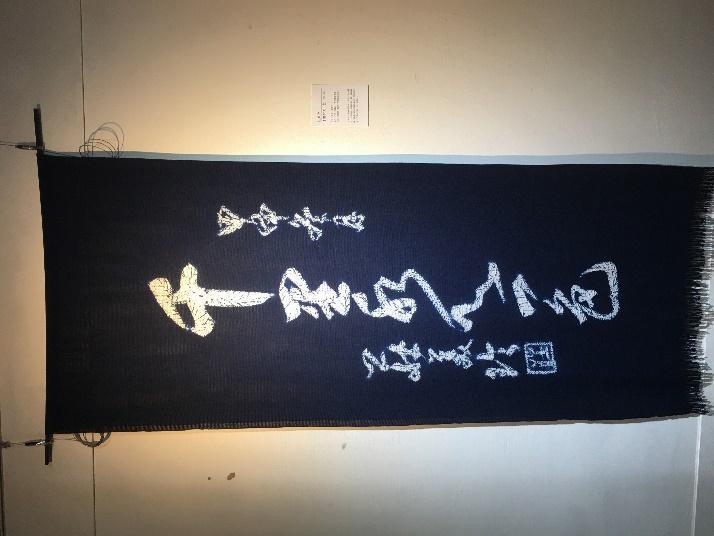

藍染的原料是由大菁萃取,此件作品以傳統建藍養藍方式染布,兼採紮縫綁的染技,來表現書法的流暢形意。

〈千里水天一色〉/ 莊美玲

〈千里水天一色〉/ 莊美玲

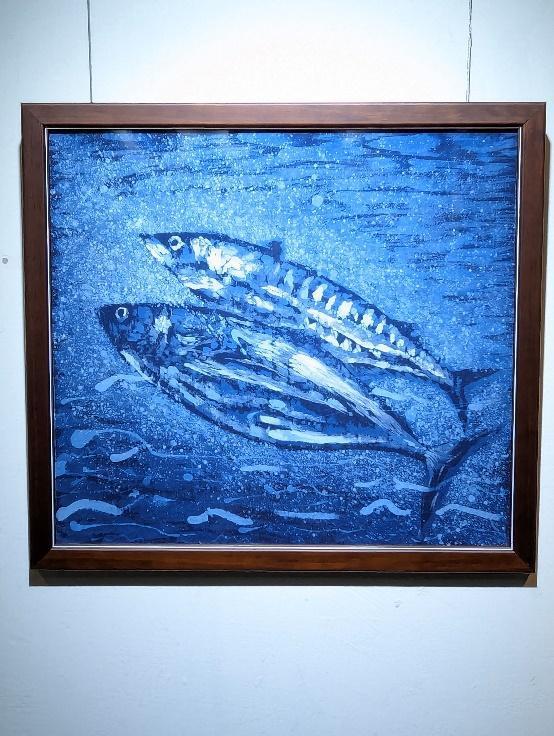

(二)蠟染

蠟染流傳地區甚廣,包含印尼、菲律賓、斯里蘭卡。張藻端的 〈富餘〉就是採用蠟染的技法,在畫面中表現二條正在游動的魚,以魚諧音「餘」,表達富足。

〈富餘〉/ 張藻端

〈富餘〉/ 張藻端

此次展出的作品款式繁多、技法各擅一方,展覽選在埔里田園藝廊,呼應水沙連地區蓬勃發展中的織品工藝。目前埔里及鄰近部落中從事染織繡工藝的,除了協會理事長夫婦、林喜美外,信義鄉布農族傳統織布工藝家谷秀紅、仁愛中原部落賽德克織布工藝家張鳳英女士也都大放異彩。這次的展覽或可拋磚引玉,帶動埔里的染織工藝文化,使埔里文化如彩虹更加色彩繽紛。