文/圖 大可

不久前才剛辦完「鄉情夢如煙」水墨個展的蔡友教授,徙居埔里已歷 12 載,對別號友三、樂山的蔡教授來說,「山」或是說埔里山居的退休生活,不僅是名號的意喻,也是讓他的創作有了更寬闊的取材和深入的寄託。名間出生、中寮長大的蔡友,對埔里懷有一樣濃郁的鄉情寄託,打從台藝大書畫藝術學系系主任退休後的第二天起,就從台北石牌遷進現在埔里水頭路水廍仔的新居,很喜歡這裡的氣候和居住條件,覺得這裡的生活機能完備,適合退休後的創作生活。他在埔里住了 12 年有何心得感想,他直說:「太晚回來了。想是對目前的生活環境和節奏非常地滿意。」

還我原來初入社會的最初心

蔡教授的家在均頭國中附近的一處集合住宅別墅區,當我們在約定的拜訪時間抵達時,他已經在家中的茶寮亭閣上開窗等候了,遠遠地用遙控幫我們開了社區大門讓我們把車子開進去。走到底是一道牆,牆上一方「還心堂」的篆刻大印標記了蔡寓的入口。藏在印後的一道側門應聲打開,蔡教授很熱情地出來迎客。

「還心堂」是蔡教授為自己的居家畫室所命的齋號,取「還我原來初入社會的最初心」之意。而屋前的茶寮就取名為「還心亭」。

還心堂的屋前種了二棵枝幹挺直、蒼勁的青松,門邊則是一棵老桂花樹,讓客人一進門就聞到花香。庭院裡還有一個種滿荷花的小池塘,一排修竹和幾顆芭蕉樹在茶屋的窗外。在登堂入室前的玄關首先見到一盆杜鵑,上面開著幾朵淡淡素雅的白花迎賓,這些庭樹植被欣欣向榮,枝枒葉貌都似曾相識於畫中。

我們被迎進客廳坐下,彼此寒暄,客廳二面的大窗不僅採光,也迎入庭院的優美景緻,背面的主牆上掛的是一幅氣勢恢弘的大作,畫的是風中白茫茫的芒花在遼闊無際的溪墘翻飛的景像,令我想起大山眉溪的蒼茫秋景。

蔡教授和師母熱情的備上水果請我們吃,我們奉上幾本近期的水沙連雜誌給他們翻閱,聊到他徙居埔里生活的種種,隨後他邀我們到茶室喝茶,在那裏他早已經準備好一壺鐵壺煮沸的普洱老茶,盛在溫潤的青瓷茶杯奉客,此時窗外已經開始下雨,在茶煙氳氤的案邊與昏黃的燈下,我們細細地品茶聊天,而窗外的芭蕉樹也瀟瀟呼應以雨聲。

勇於創新,不受傳統的束縛

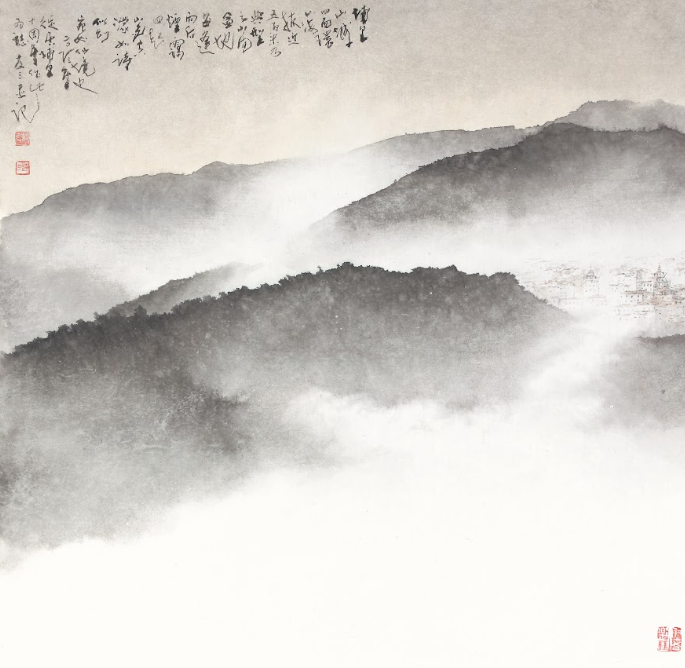

我向蔡教授請益他在埔里創作的故事。他說埔里四面環山,山巒疊翠,特別是四時晨昏雨晴的變化,經常看見虛實相間不同的山景,這對注重寫生和寫意兼蓄的他,有很深刻的啟發。他認為這樣的山巒林貌不同於大陸的峻峭奇峰,若以傳統之皺擦畫法易流於窠臼形式,無法呈現台灣山巒厚重堅實的質感。他說從國道六號一路看著綿延豐潤的山形回家,總給他很大的啟發,在最近這次的畫展其中一個系列「云山埔里」就是他以半潑墨、半渲染、半皴擦的筆法創作的新作,畫中山巒充滿淋漓墨韻及蒼潤渾厚之美,令人耳目一新。

他提到自然環境絕對會影響創作的高度,而人容易因循習慣而不能突破,因此要勇於創新,不受傳統的束縛。並特別提到在地色彩入畫的經驗,他把台灣土地上常見的芭蕉葉的綠、油菜花的黃、稻穗的紅和芒花的灰白色都入畫,讓傳統水墨畫更有台灣色彩和風情。

他舉「云山埔里」的例子,主張創作一定是感情的投射,在畫山的時候,不僅在筆尖放進感情,甚至是將生命透注到畫面裡,他常自比為山或雲,心境上達到忘我時,隨雲霧山嵐一樣地流動時,你是山也是雲,畫筆自然流露出最美的畫面出來,心存感恩,所見皆美,反之當心慾求不能知足時,雲山在前也見不到美景。

應無所住而生其心

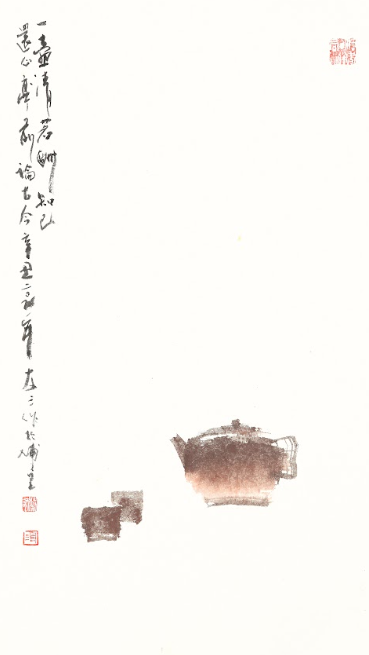

現在的他作畫和以前最大的差異是不再給自己有創作的壓力,他舉金剛經「應無所住而生其心」的境界,表示以前會因畫不出滿意的作品感到心慌、焦慮,現在隨著心境流動,應無所住心靈流洩出來的作品反而常有佳作。他又舉了上次畫展時一幅「一壺清茗酬知己,還心亭前論古今」的禪畫為例,說有人希望他再畫一幅類似這幅名花有主的畫時,因為心有罣礙,怎麼用力畫都不如當初隨興一揮而成的那把茶壺有趣,為此揉掉了十幾張畫紙。一直到後來放掉執著,沉澱一段時間後,再靜下心來才完成所託。

評論家都說蔡教授的水墨畫落款和題字頗有日本片假名書法的風韻,其實我們就有聊到他 1983 到日本筑波大學修研書道美學,接受更有系統的藝術教育,受到日本前衛書法的影響,讓他更勇於打破傳統美感的約束和經驗,最後都轉化成他創作的心法和畫風,他很鼓勵學生不必拘泥古帖,畫畫也ㄧ樣,「形臨」、「背臨」是必要的基礎功,最重要的是融會貫通後,掌握「意臨」各家的精髓,不被拘束勇於突破,最後成就隨心所欲的自由境界。

他現在退休以後的創作生活,每天晚上 9 點半入寢,早上5點半晨起後,維持每天半小時的散步或運動。白天在家看書創作畫畫之外,也會泡茶自娛,先喝生茶再泡老茶成為生活的儀式,中午有午睡的習慣,到了晚上基本上就不創作了。生活上除了有師母的陪伴以外,還有隻名叫 chairo 的茶色土狗是他最鍾愛的毛小孩。此外蔡教授特別喜歡養鳥,茶室裡掛了好幾個鳥籠,白腰鵲鴝和綠繡眼的鳥語啾叫聲伴隨窗外雨打芭蕉葉和屋簷滴水的雨聲,讓當天下午在茶室聆聽蔡教授分享埔里田園山居創作生活的訪談,更顯得難能可貴。我們手握青瓷茶杯、喝著溫潤的老茶餅煮沸的茶湯,一起暢談生活美學與創作的心法,一場訪談滿足了觸覺手感、味覺口慾、視覺美感、聽覺悅耳和心靈具享的五感饗宴。

臨別蔡教授為送給每個人的最新畫冊親筆簽名,我們有幸登堂進到畫室親炙蔡教授提筆沾墨行書,不僅見證大師沉浸在創作的認真神采,同時也看見滿滿一整排各式各樣的毛筆靜靜垂掛在他背後的筆架上,想像一幅又一幅埔里的雲山、月空天河或是透過月光入夢的煙樹編織的鄉情 ,都在畫室和這些畫筆下流洩創生而成。

一個初夏的午後,我們在還心亭品茶敘舊,受到溫馨的接待,感受大師的謙和與他越臻妙境的日常。而鄉情夢如煙,像蔡友教授這樣把這裡當成新故鄉的例子,在埔里絕對不算少數。

一方「還心堂」的篆刻大印標記了蔡寓的入口

一方「還心堂」的篆刻大印標記了蔡寓的入口

一壺清茗酬知己,還心亭前論古今的心情寫照

一壺清茗酬知己,還心亭前論古今的心情寫照

埔里的茭白筍田園風光也入畫

埔里的茭白筍田園風光也入畫

埔里櫻艷——蔡友的水墨畫富有在地色彩和感情茶屋的窗外有一排修竹和幾顆芭蕉樹

埔里櫻艷——蔡友的水墨畫富有在地色彩和感情茶屋的窗外有一排修竹和幾顆芭蕉樹

茶屋的窗外有一排修竹和幾顆芭蕉樹

茶屋的窗外有一排修竹和幾顆芭蕉樹

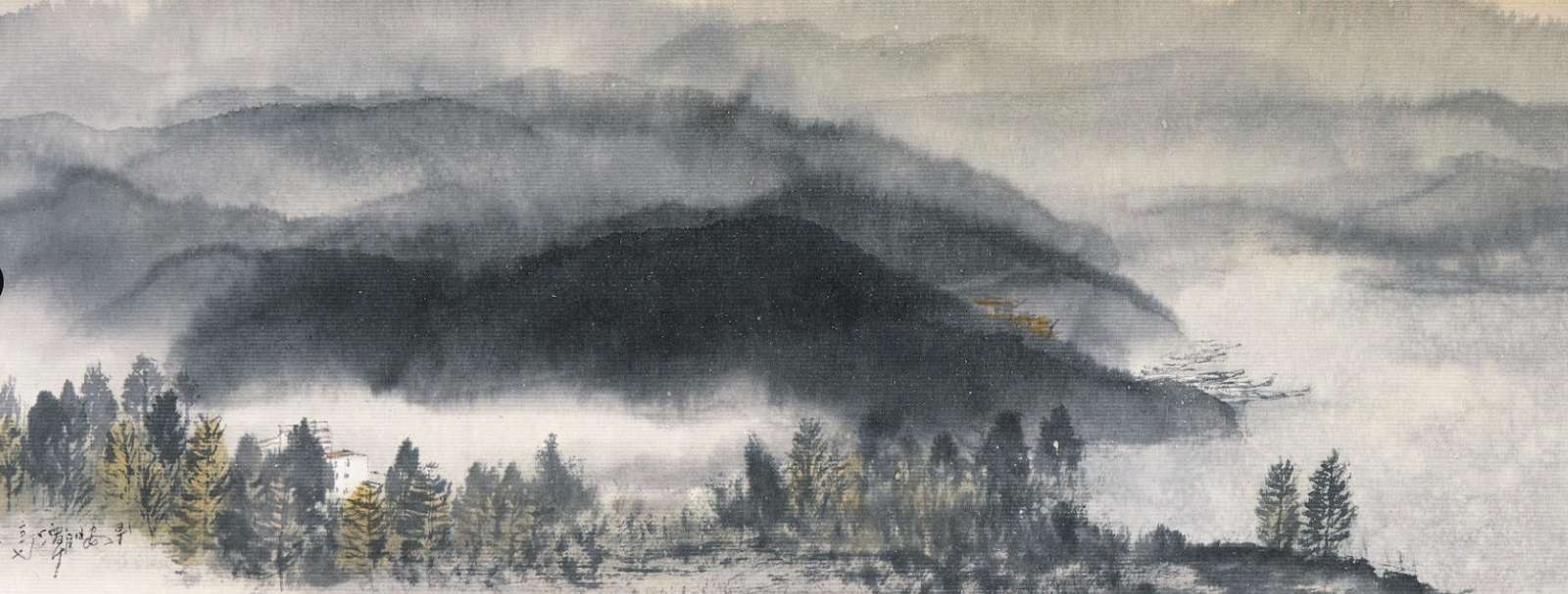

這幅「早安日月潭」是徙居埔里後的系列作品之一

這幅「早安日月潭」是徙居埔里後的系列作品之一

畫室看見一整排各式各樣的毛筆垂掛在筆架上

畫室看見一整排各式各樣的毛筆垂掛在筆架上

蔡友以這幅雲山埔里圖做為最新「鄉情˙夢如煙」畫冊的封面

蔡友以這幅雲山埔里圖做為最新「鄉情˙夢如煙」畫冊的封面

蔡老師以這幅禪畫的故事解釋金剛經的「應無所住而生其心」的真義

蔡老師以這幅禪畫的故事解釋金剛經的「應無所住而生其心」的真義

蔡老師和師母拿到最新一期的水沙連雜誌愛不釋手

蔡老師和師母拿到最新一期的水沙連雜誌愛不釋手